今日のテクノロジー業界においては、半導体の存在なくしては何事も成し遂げられません。半導体は携帯端末、コンピューター、自動車などのあらゆる製品に組み込まれており、その発展なくしては技術革新は望めません。そんな中で注目を集めているのが、日本の新興半導体メーカー「ラピダス」です。本ブログでは、ラピダスが目指す最先端の半導体技術とその意義、さらには日本の半導体産業復興の重要性についてお伝えします。

1. ラピダスって何?半導体開発の新たな挑戦者を解説

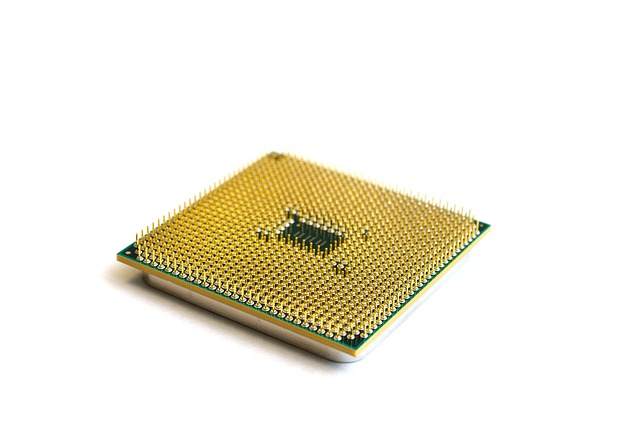

ラピダスは、2022年に設立された日本の半導体製造会社であり、次世代半導体技術の開発を目指しています。特に注目されるのは、2ナノメートルという極めて微細な回路幅を有する半導体技術への挑戦です。この取り組みによって、ラピダスはグローバル市場における自身の立ち位置を強化しようとしています。

ラピダスのビジョンと目的

ラピダスの主な目的は、国内における半導体の国産化を進め、自立した技術基盤の構築を図ることです。特に、AIや自動運転といった先端技術に不可欠な高性能な半導体の開発は、日本経済における新たな成長の鍵とされています。以下のようなビジョンを掲げています。

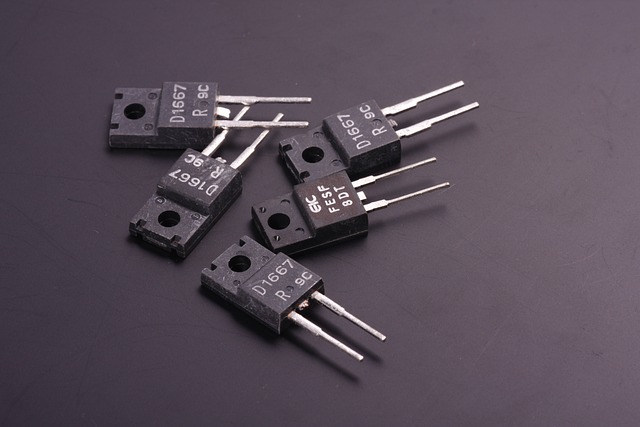

- 技術革新の推進: 2ナノメートルの半導体技術を開発し、トランジスタの性能を飛躍的に改善し、処理速度を向上させることを目指しています。

- 産業の再興: 日本の半導体業界を復活させるため、官民が一体となった支援体制を強化します。

どのようにラピダスは技術を実現するのか?

ラピダスは、次世代半導体の製造に必要不可欠な先端技術を活用し、開発を加速させています。具体的には以下のアプローチを取っています。

- 国産化を目指した投資: 日本政府から約9000億円の助成金を受け、安定した研究開発資金を確保しています。

- 技術パートナーシップ: 米国のIBMと提携し、最先端の半導体製造技術を取り入れています。

- 先進的な製造設備: 極端紫外線(EUV)露光装置を用いて、微細回路を製造する体制の構築に取り組んでいます。

ラピダスの挑戦

ラピダスは、競争が厳しい半導体市場の中でも存在感を示そうとしています。特に、台湾のTSMCや韓国のサムスン電子も同様の技術の開発を進めており、これは日本の半導体業界が注目される理由でもあります。ラピダスは以下のような課題に直面しています。

- 技術ノウハウの取得: 生産経験が不足しているため、人材育成が急務です。

- 市場競争: 他国の大手企業との価格競争や技術競争にどう立ち向かうかが重要な課題です。

ラピダスは2027年からの2ナノメートル半導体の量産を目指していますが、その実現にはさらなる努力と基盤の整備が必要です。次世代半導体の開発には巨額の投資と、政府及び企業の協力が求められますが、私たちの期待は高まっており、その実現可能性は十分に具備されています。

2. なぜ今、日本の半導体国産化が必要なのか

日本は、今まさに半導体の国産化を進める必要に迫られています。その背景には様々な要因がありますが、特に経済安全保障と産業競争力の観点が大きく影響しています。

経済安全保障の観点

半導体は、現代の産業構造において極めて重要な役割を果たしています。自動車、通信機器、医療機器など、あらゆる分野で用いられるため、その供給が途絶えることは日本経済に深刻な影響を及ぼすでしょう。以下の理由から、半導体の国産化が急務であると言えます。

- 外部依存のリスク: 海外からの調達に依存する状態が続くと、紛争や自然災害により供給が滞る危険性があります。

- 戦略物資としての地位: 半導体は、AIやIoTなど先端技術の基盤であり、経済的な競争力を維持するために不可欠です。

産業競争力の強化

近年、世界の半導体市場では競争が激化しています。特に韓国や台湾、中国などが急速に技術を進化させ、多くの市場シェアを獲得しています。日本が再び競争力を発揮するためには、以下の施策が必要です。

- 技術革新の促進: 先端半導体技術の開発を強化し、新たな市場を開拓することが求められます。

- 国際協力の強化: 他国・他企業との協力を通じて、技術の共有や共同開発を進め、グローバルな競争力を高めることが重要です。

半導体業界の現状

日本の半導体市場は、1980年代には世界シェアの半分を占めていましたが、時が経つにつれそのシェアは dwindling。特に、先端半導体の生産能力が劣化していることは目立ちます。国際市場での立ち位置を再確立するために、以下の課題に取り組む必要があります。

- 生産拠点の再構築: 国内での生産能力を強化し、安定した供給体制を築くこと。

- 人材育成: 半導体技術に精通した人材の育成が不可欠であり、新しい技術や業界ニーズに対応できる人材を育てることが急務です。

これらの課題を克服し、日本の半導体産業を再興することが、次世代テクノロジーの発展とその持続可能性に繋がります。半導体の国産化は、経済利権だけでなく国家の安全保障にも直結するテーマであり、この取り組みが今後の日本を支える基盤となるでしょう。

3. ラピダスの強み:官民一体で実現する2ナノ半導体への挑戦

ラピダスは、日本の半導体産業を再興するために設立された企業であり、その最大の強みは官民一体の協力体制にあります。この官民連携は、次世代の2ナノ半導体の開発を進める上で不可欠な要素となっています。

緊密なパートナーシップ

ラピダスは、トヨタ自動車、ソニーグループ、ソフトバンクなど、国内外の大手企業と緊密なパートナーシップを結んでいます。これらの企業は、資金面だけでなく、技術や市場の知見も提供し、ラピダスの事業を支えています。こうした強力なバックアップにより、ラピダスは次世代半導体開発に必要なリソースを確保することができています。

- トヨタ自動車:自動運転技術との連携で、ハードウェア面のサポート。

- ソニーグループ:画像処理技術やAI関連の知見が、半導体の性能向上に寄与。

- ソフトバンク:情報通信分野の経験が、マーケティング戦略に活かされる。

政府の支援と資金調達

日本政府からの巨額の支援も、ラピダスの大きな強みと言えるでしょう。経済産業省からの9200億円の助成金に加え、今後さらに4兆円規模の資金が必要とされる見込みです。このような支援により、技術開発のスピードが加速し、世界に対抗できる半導体の量産化が現実のものとなるでしょう。

技術革新と製造プロセスの確立

ラピダスは、2ナノメートルという極めて微細な半導体を開発するために、最新の技術を導入しています。特に、IBMとの技術協力は、製造プロセスにおいて非常に重要です。例えば、EUV露光装置を使用して微細な回路を基板に焼き付けるプロセスは、2ナノ半導体の生産に不可欠な技術です。

- SLR(選択的薄膜化)技術:電気が漏れない絶縁膜を作成し、電力消費を抑えつつ高性能を実現。

- 自動化の推進:新工場ではAIを利用した生産管理を進め、効率的な量産技術を確立する。

こうした取り組みにより、ラピダスは他の競合と差別化し、確実に市場での地位を固めつつあります。

競争優位性の確立

ラピダスの2ナノ半導体開発は、台湾のTSMCや韓国のサムスン電子との競争が激化している中でも、日本の技術力を再確認させるチャンスともなります。この競争の中で、官民の連携が果たす役割はますます重要です。業界全体での技術共有や情報交換を行うことで、ラピダスは将来的に国際的な競争力を持つ企業に成長する可能性を秘めています。

4. 世界の競合との開発競争:TSMCやサムスンとの違い

近年、半導体業界は熾烈な競争が繰り広げられています。その中で、日本の新興企業であるラピダスは、世界の巨頭であるTSMC(台湾)やサムスン(韓国)とどのように差別化を図っているのでしょうか。本稿では、ラピダスの特色や戦略に焦点を当ててみます。

ラピダスの基本戦略とは

ラピダスは特に「2ナノメートル」プロセスの量産化を目指した新しいアプローチに取り組んでいます。この技術領域ではすでにTSMCやサムスンが先行しているため、ラピダスは特異な戦略を採用しています。

-

官民連携の強化:政府からの大規模支援を受けて、研究開発を加速中です。この公的資金により、リスクを軽減しながら新技術を獲得する環境が整備されています。

-

IBMとの提携:アメリカのIBMと連携することによって、製造技術の習得を進めています。これにより、迅速に技術的ノウハウを吸収し、競争力を高める狙いがあります。

TSMCやサムスンとの違い

では、TSMCやサムスンと比較してラピダスは何が異なるのでしょうか。

1. 技術的な独自性

- 2ナノプロセスの開発:TSMCやサムスンはすでに先進的な3ナノプロセスでの量産を実現しています。この水準の技術を新たに開発することは大変重要です。ラピダスは、2ナノに特化することで独自の市場ポジションを構築しようとしています。

2. ビジネスモデルの革新

- 迅速な納品と高値販売:ラピダスは、半導体の製造から納品までのプロセスを大幅に短縮する新しいビジネスモデルの構築を目指しています。これにより顧客への価値を高め、高価格での販売を実現することを目指しています。

3. 国内市場の重視

- 日本国内の生産基地の確立:ラピダスは、日本国内での製造拠点を強化することに注力しています。これは、地政学的なリスクを避けると共に、自国の産業基盤を強化するための重要な施策です。

経済的支援の影響

ラピダスが受ける9200億円に及ぶ政府からの経済的支援は、他の競合が容易に達成できない高額な投資を実現するための重要な要素となります。特に、半導体市場が国際的に重要な資源と見なされる中で、日本政府による巨額の資金援助は、ラピダスの将来にとって大きな利点となることでしょう。

これらの戦略と特徴を活用し、ラピダスは日本における半導体産業の復活を目指し、TSMCやサムスンといった国際的な競合に挑む姿勢を示しています。

5. 2027年量産化への道のり:千歳工場と技術開発の最前線

ラピダスは、2027年の量産化に向けて北海道千歳市に新しい半導体工場を建設しています。この工場は、最先端の半導体技術を実現するための重要な拠点であり、特に「2ナノ半導体」の量産を目指しています。ここでは、具体的な進捗と今後の技術開発の取り組みを詳しく見ていきましょう。

千歳工場の設立と設備

千歳市には、65ヘクタールの大規模な工業用地が確保され、2023年9月には工場の起工式が行われました。この工場での主な設備は以下の通りです。

- EUV露光装置: この最先端の露光技術を用いることで、微細な回路を基板に焼き付けることが可能になります。

- 試作ライン: 量産開始に向けた試作プロセスの開発が行われており、初期の試作品を2025年4月を目指して製造する予定です。

これらの設備は、ラピダスが追求する先端技術にとって不可欠な要素となります。

技術開発の進行状況

ラピダスは、量産化に向けた技術開発においていくつかの重要なステップを踏んでいます。主な取り組みは次の通りです:

- IBMとの提携: 2022年にIBMとの提携を発表し、2ナノプロセスの製造技術に関するライセンスを取得しました。これにより、ラピダスは最先端の設計と製造技術を迅速に吸収することが可能になりました。

- 人材育成: 約150人の技術者がアメリカに派遣され、IBMでの技術研修が進められています。この経験は、国内での技術確立に大いに寄与するでしょう。

- 国産化の取り組み: 日本政府からの巨額の支援を受けて、半導体の国産化を加速させるため、官民連携の体制が整備されています。

競合との差別化

ラピダスにとって、2027年の量産化は企業の成長において重要なマイルストーンです。特に、台湾のTSMCや韓国のサムスン電子と比較して:

- 国産化の利点: 国内での生産体制の強化は、供給リスクを軽減するだけでなく、地域経済にも貢献します。

- 技術の最前線: 競争が激化する中、ラピダスの持つ独自の技術力と官民一体の支援体制が競合との差別化の鍵となります。

このように、ラピダスは先端半導体の量産に向けて着実に前進しており、今後もその動向から目が離せません。

まとめ

ラピダスは、日本政府の強力な支援を背景に、次世代2ナノ半導体の開発に取り組んでおり、その挑戦は日本の半導体産業再興に大きな影響を及ぼすことでしょう。世界の競合企業に勝つべく、ラピダスは最先端の製造設備や技術提携を活用し、2027年の量産化に向けて邁進しています。日本経済の成長にとって重要な役割を担うラピダスの動向は今後も注目に値するでしょう。

よくある質問

ラピダスはどのような会社ですか?

ラピダスは2022年に設立された日本の半導体製造会社で、次世代半導体技術の開発を目指しています。特に2ナノメートルという極めて微細な回路幅を有する半導体技術への挑戦が注目されています。

なぜ今、日本の半導体国産化が必要なのですか?

半導体は重要な戦略物資であり、外部依存のリスクや産業競争力の低下などから、日本経済にとって半導体の国産化が急務です。生産拠点の再構築や人材育成などの課題に取り組む必要があります。

ラピダスの強みはどこにあるのですか?

ラピダスの最大の強みは、政府からの大規模な支援を受けながら、国内外の大手企業とパートナーシップを結んでいることです。これにより、十分な資金と技術力を確保し、2ナノ半導体の開発を加速させています。

ラピダスは競合他社とどのように差別化を図っているのですか?

ラピダスは、2ナノメートルプロセスの量産化に特化し、政府の支援と外国企業との提携によって技術力を高めています。また、国内生産拠点の強化や迅速な納品体制の構築など、独自のビジネスモデルを追求しています。

コメント