科学技術は日々進歩を遂げ、私たちの生活に欠かすことのできない存在となっています。その中でも半導体は、現代社会を支える重要な役割を担っています。本ブログでは、半導体の基礎知識から最新の動向まで幅広く取り上げ、この不可欠な技術について理解を深めていきます。

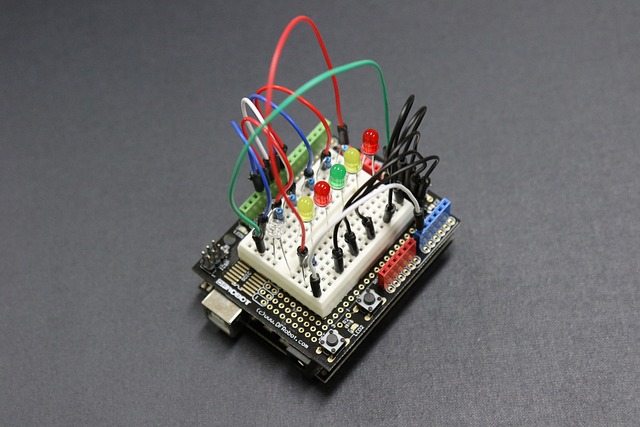

1. 半導体とは?基礎知識からわかりやすく解説

半導体(はんどうたい)とは、導体(どうたい)と絶縁体(ぜつえんたい)の中間に位置する特殊な物質であり、電気的性質を有することから非常に多くの応用分野で重要な役割を果たしています。具体的には、半導体は電気の流れを制御できる能力を持ち、特定の状況下で導電性が変わる特性を持っています。この特性を利用することで、トランジスタやダイオードなどの電子素子が作られ、様々な電子機器の基盤となっています。

半導体の基本的な性質

半導体の主な特性は、その抵抗率が温度や不純物の導入によって変化することです。この性質により、半導体は以下のような用途で広く利用されています。

- トランジスタ: 電流の増幅やスイッチングに使用される

- ダイオード: 電流の一方向への流れを制御する

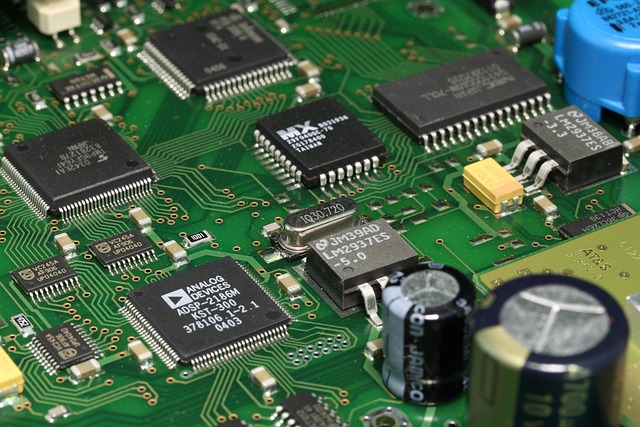

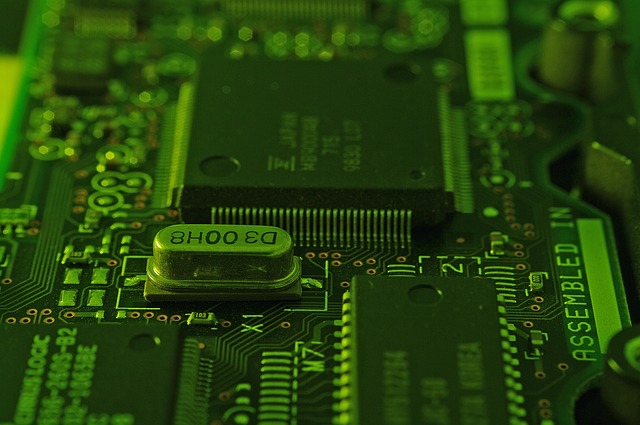

- 集積回路(IC): 複数の電子素子を一つのチップに集積したもの

半導体材料には主にシリコン(ケイ素)が使用されており、その化学的性質と製造コストの面からも非常に人気があります。他にも、ガリウムやインジウムなどの化合物半導体もあり、特定の用途に優れた性能を発揮しています。

半導体の応用分野

半導体は私たちの生活の多くの側面に浸透しており、その応用範囲はますます広がっています。具体的には以下のような分野で利用されています。

- 家電製品: テレビ、冷蔵庫、洗濯機など

- 通信機器: スマートフォン、ルーター、通信衛星

- 自動車: エンジン制御や安全システム

- 産業機器: 機械制御、ロボット技術

これらの製品には、半導体が不可欠な部品として組み込まれており、技術の進化に伴いその機能や性能も向上しています。

半導体の製造プロセス

半導体の製造は非常に精密で、高度な技術が要求されます。主な製造プロセスは以下のようなステップで構成されています。

- 材料の選定: 高純度のシリコンなどの材料を選ぶ。

- ウェーハの作成: 材料を高温で溶かし、冷却して結晶を形成する。

- フォトリソグラフィ: ウェーハ上に回路を描くためのマスクを使用し、光で感光性の材料を露光する。

- エッチング: 不要な部分を除去することで、基板上に回路を形成する。

- 検査・テスト: 完成した半導体チップの機能や性能を検査する。

このように技術が集約されたプロセスによって、高性能な半導体素子が誕生し、電子機器の心臓部として機能します。半導体の進化は、今後も私たちの生活を一層豊かにすることでしょう。

2. 日本の半導体産業の現状と世界シェアの変遷

日本の半導体産業は、近年著しい変化を遂げています。過去には世界市場で約50%のシェアを誇ったこの国も、現在ではその割合がわずか10%まで減少しています。この変化は、半導体技術の進展や国際的な競争の激化によるものです。

日本のシェア減少の背景

-

国際競争が激化: 韓国、台湾、中国などのアジア諸国は追い上げを見せており、急速に半導体製造能力を向上させています。特に韓国のサムスンや台湾のTSMCは、最先端の技術で市場シェアを拡大し続けています。

-

市場ニーズの変化: 日本は以前、通信機器や大型コンピュータ向けの頑丈な半導体に注力していましたが、現在はパソコンやスマートフォン向けの、コスト重視の製品が求められています。この変化が、日本の半導体産業の競争力低下につながっています。

-

戦略的な決断の遅れ: 多くの日本企業が半導体だけを主力としているわけではなく、電機メーカーの一部門として活動しているため、市場の変化に素早く適応できていなかったのが現状です。

日本の半導体産業の現状

現在の日本の半導体産業は、以下のような状況です。

-

自動車向けの需要: 自動車業界は、日本の半導体市場における重要な顧客であり続けています。特に電気自動車や自動運転技術の発展により、半導体の必要性はますます高まっています。

-

製造装置と材料の強み: 日本は半導体製造装置や材料の領域では、依然として国際的な競争力を保っています。この分野では技術の蓄積が重要視されており、これが日本企業の強みとなっています。

-

世界各国の動向: 世界的に見ても、半導体市場は急速に拡大しており、多くの国が自国の生産能力を強化しようとしています。この流れの中で、日本も再評価されるチャンスを模索しています。

統計データと市場シェアの変遷

-

市場規模の見通し: 世界の半導体市場は、2020年には約4,500億ドルに達し、2030年には約6,000億ドルに達すると予測されています。

-

主要企業の状況: 日本はかつてこの市場をリードしていましたが、現在ではアメリカや韓国の企業に対して厳しい競争に直面しています。

このような状況を考慮すると、日本の半導体産業が再起するためには、革新的な技術の開発や新興市場ニーズへの迅速かつ柔軟な対応が求められます。既存の強みを活かしながら変化する市場に適応していくことが、今後の成功の鍵となるでしょう。

3. なぜ今、世界で半導体不足が起きているの?

現在、世界中で半導体不足が深刻な問題となっています。これは、多様な要因が重なり合って発生しており、政治や経済、環境といった複雑な要素が影響し合っています。以下では、半導体不足の背後にある主な原因を詳しく解説します。

アメリカの禁輸措置

2020年12月、アメリカ政府は、中国に拠点を置く重要な半導体製造企業に対して取引制限を導入しました。この禁輸措置は、軍事技術に関連する懸念から発生したもので、アメリカの企業は台湾などの他の供給先への移行を余儀なくされました。この結果、需要と供給のバランスが崩れ、一時的な半導体不足を引き起こすことになりました。

災害による工場操業の停止

半導体不足をさらに悪化させる要因の一つは、工場での操業停止です。以下は具体的な例です:

- 2020年10月:宮崎県の旭化成工場で発生した火災。

- 2021年3月:茨城県のルネサス工場での火災事故。

- 2021年2月:アメリカ・テキサス州での極端な寒波による生産中断。

これらの災害により、製造ラインが停止し、供給に大きな影響を及ぼしました。また、新型コロナウイルスの影響が重なり、生産能力はさらに制約され、需給関係はますます厳しくなっています。

市場の需要増加

新型コロナウイルスのパンデミックにより、テレワークやオンライン教育の普及が進んだことで、ノートパソコンやスマートデバイス、自動車における半導体の需要が急増しました。これにより、すでに逼迫していた供給状況はさらに悪化しました。特に自動車産業では、エンジンコントロールユニット(ECU)の需要や自動運転技術の進展が促進され、半導体への需要がますます増加しています。

地政学的リスク

加えて、ウクライナの情勢も注目すべき影響を与えています。ロシアとウクライナは重要なレアメタルの供給元であり、今後の国際情勢次第では供給に遅延が生じたり、価格の高騰が懸念されます。この地政学的リスクは、半導体業界における新たな脅威となり得るものです。

このように、半導体不足の原因は多岐にわたり、それぞれの要因が複雑に絡み合っています。この供給不足は多くの業界に深刻な影響を及ぼしており、今後の動向に注意が必要です。

4. 半導体産業における日本の強みと課題

日本の半導体産業は長い歴史を有し、かつては世界市場において圧倒的な存在感を誇っていました。しかし、現在、その状況は大きく変わってきています。本節では、日本の半導体産業の特色や直面している課題について詳しく考察します。

日本の強み

-

製造装置と素材の高い競争力

日本は半導体製造における装置や原材料での優れた地位を確保しています。特に、シリコンウェーハや様々な化学材料においては、その卓越した品質と信頼性が高く評価されており、厳格な製造プロセスにも対応できる先進的な技術が整っています。このような強みは、長い間にわたる大手半導体メーカーの投資や努力によって築かれたものです。 -

高度な技術力と職人の誇り

日本の半導体産業は、職人の技術が色濃く残っています。特に液体や気体を扱う材料に対する精密な取り扱いや高品質を追求する姿勢が明確に見て取れます。この職人精神は、競争の激しい市場においても世界的に評価される高性能な製品を生み出す大きな力となっています。 -

自動車産業との強力な連携

自動車業界との深い結びつきも、日本の半導体産業の特徴の一つです。特に電動車(EV)の普及が進む中で、半導体の需要が著しく高まっています。これにより、日本の自動車メーカーは高品質な半導体の供給を必要とし、半導体製造技術の価値がさらに重要になっています。

日本の課題

-

厳しい国際競争

現在、韓国、台湾、中国などのアジア各国が急速に成長しており、価格競争がますます熾烈になっています。その結果、品質を重視し、長期間使用できる製品を提供してきた日本は、コスト競争に巻き込まれる危険性が高まっています。 -

技術革新の遅れ

特にロジック半導体の分野において、日本は他国に比べて技術的な進展が遅れています。現在、日本はおそらく、少なくとも10年以上の技術的な遅れを抱えており、市場で必要とされる主要な製品を生み出す能力が欠けています。この遅れを解消するためには、積極的な技術開発と国際的な企業との連携が不可欠です。 -

戦略的な視点の不足

多くの日本の大手半導体メーカーは、総合電機企業の一部門として運営されており、専業の戦略を展開するのが難しい環境にあります。この背後には、経営者が半導体産業に関する十分な知識を持っていないことがあり、長期的な投資や戦略的展開が不十分であることが挙げられます。

結論を持たない展望

日本の半導体産業は、製造装置や素材分野での競争優位性を維持しているものの、多くの重大な課題に直面しています。今後の市場環境に適応し、持続的な競争力を高めるためには、技術革新や国際的なコラボレーションが一層重要になってくることでしょう。

5. 2024年以降の半導体市場の展望

2024年以降、半導体市場は多様な要因によって持ち直すと期待されていますが、同時に注意が必要なリスクも存在します。本稿では、未来のトレンドや市場の変動要因について詳しく解説します。

市場回復の期待

2024年には、過去に見られた半導体需要の低迷が解消され、需要が活性化するという見方が支配的です。TechInsightの分析によると、2024年の半導体売上は前年対比で約10%の増加が見込まれています。この成長は主に以下のカテゴリにおいて顕著であると考えられています。

- メモリデバイス

- ロジックIC

- O-S-D(オプティカルデバイス、センサー、ダイオード)

これらの製品群は常に進化しており、新しい技術への対応や市場のニーズに応じた革新が求められます。その結果、市場全体の活性化が促進されることが期待されます。

「2024年問題」と供給過剰リスク

その一方で、「2024年問題」と称される懸念も広がっています。これは需要が回復する中で多くの新しい製造施設が稼働し始めることにより、供給過剰に陥る可能性を示しています。新設工場が供給過剰を引き起こす場合、以下のような影響が想定されます。

- 半導体製品価格の低下

- メーカーの利益率の減少

価格が低下すると、最終的には電子機器に組み込まれる半導体の量が増大し、デジタル化がさらに進む可能性もありますが、短期的には利益への影響が懸念されます。このようなダイナミクスは、注意深く観察する必要があります。

長期的な成長と新たな市場

短期的な課題がある一方で、長期にわたる半導体市場の成長が期待されています。とりわけ、以下の分野では需要の急激な増加が見込まれています。

- 車載半導体市場

- 電気自動車(EV)の普及による需要増加

- 自動運転技術の進展

- インフォテインメントシステムの進化

さらに、IoTやAIの進化、5Gの普及といったデジタル化の新たな流れが、半導体需要を増加させる主要な要因となると考えられています。

技術革新と競争力の回復

日本の半導体産業もこの潮流に乗るため、技術革新の推進が急務です。特に、3D半導体や製造プロセスのデジタルトランスフォーメーション(DX)といった新技術の導入が、競争力を再構築するための鍵とされています。

これからの半導体市場は、単なる需要回復以上のものとなり、技術の発展や市場の変動に柔軟に対応することが求められます。近い将来における半導体業界の発展に、ぜひご注目ください。

まとめ

半導体産業は世界経済を支える重要な基盤であり、その市場は今後さらなる成長が見込まれています。日本の半導体産業は、製造装置や素材分野での強みを持ちながらも、厳しい国際競争と技術革新の遅れに直面しています。しかし、車載用半導体や次世代通信技術の需要増加など、新たな可能性も広がっています。今後、日本の半導体産業が持続的な競争力を高めるには、技術革新への投資と世界企業とのコラボレーションが不可欠になるでしょう。豊かな未来を実現するためには、日本の半導体産業が変革を成し遂げ、再び世界をリードする存在となることが期待されます。

よくある質問

半導体とはどのようなものですか?

半導体は、導体と絶縁体の中間に位置する特殊な物質で、電気的性質を有しています。電気の流れを制御できる能力を持ち、トランジスタやダイオードなどの電子素子の基盤となっています。主にシリコンが使用されており、その化学的性質と製造コストの面で非常に人気があります。

日本の半導体産業はなぜ衰退したのですか?

日本の半導体産業は、韓国やアジア各国の台頭により、国際的な競争が激化し、市場シェアが減少しています。また、日本企業は通信機器や大型コンピュータ向けの製品に注力していましたが、現在はパソコンやスマートフォン向けのコスト重視の製品が求められており、この変化に対応できていないのが現状です。

現在の半導体不足はなぜ起きているのですか?

半導体不足の背景には、アメリカによる中国企業への取引制限、災害による工場停止、新型コロナウイルスの影響によるデバイス需要の急増、地政学的リスクなど、複雑な要因が重なり合っています。これらの要因が複雑に絡み合うことで、深刻な供給不足が引き起こされています。

2024年以降の半導体市場の展望はどうなっていますか?

2024年以降、メモリデバイスやロジックIC、O-S-Dなどの製品群の需要回復が期待されています。一方で、新設工場の稼働による供給過剰のリスクも指摘されています。長期的には、車載半導体市場やIoT、5Gなどの新たな分野での需要増加が見込まれており、日本の半導体産業も技術革新により競争力を回復することが期待されています。

コメント